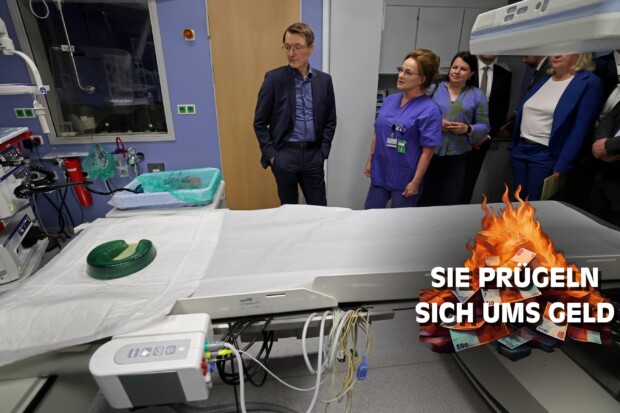

Das Gesundheitssystem steht vor dem finanziellen und personellen Kollaps. Karl Lauterbach will die Symptome mit viel Geld bekämpfen. Das ist auch das Ziel der Krankenhausreform, die Karl Lauterbach im Oktober des vergangenen Jahres angestoßen hatte. Denn viele Krankenhäuser stehen kurz vor der Insolvenz.

50 Milliarden Euro soll die Reform kosten – je zur Hälfte finanziert von Bund und Ländern. Doch im Bundeshaushalt ließen sich nicht die nötigen Mittel finden, daher griff Lauterbach kurzerhand auf die gesetzlichen Krankenkassen zurück. Diese sollen den 25-Milliarden-Anteil des Bundes tragen. Letztendlich tragen die Kosten also die gesetzlich Krankenversicherten. Jetzt kommen Forderungen auf, die Finanzierung stattdessen über das Sondervermögen zu regeln – oder lieber noch mehr Geld für Geschenke und Populismus zu verpulvern.

Noch-Gesundheitsminister Karl Lauterbach jedenfalls forderte, weitere Gelder in die Krankenhäuser fließen zu lassen: „Dafür auch die Mittel aus dem Sondervermögen einzusetzen, würde Patienten eine bessere Versorgung garantieren und die Krankenversicherten entlasten.“

Andreas Philippi (SPD), Gesundheitsminister Niedersachsens forderte erstmal drei Milliarden Euro, um inflationsbedingt gestiegene Betriebskosten der Jahre 2022 und 2023 zu kompensieren. Kosten, die bisher bei den Krankenhäusern hängen geblieben sind. Die Gesundheitsministerin Niedersachsens, Britta Müller (parteilos, BSW nominiert), forderte schon einmal eine Überbrückungsfinanzierung der Krankenhäuser durch das Sondervermögen, bis die Krankenhausreform sich auf die Finanzen der Krankenhäuser auswirkt.

Es sind nur erste Anzeichen einer Logik, die den Politikbetrieb beherrscht: Wenn mehr Geld als erwartet verfügbar ist, wird es ausgegeben. Geld liegen zu lassen – oder den Bürgern zurückzugeben –, ist nicht denkbar. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) will mit Sonderschulden auch ganz neue Projekte finanzieren. „Für Investitionen in Wärmedämmung, effiziente Heizungsanlagen und vieles mehr benötigen wir über die kommenden Jahre rund 30 Milliarden Euro“, fordert Gerald Gaß, Vorsitzender der DKG.

Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert Geld für ein „Praxiszukunftsgesetz“ und Investitionen in den ärztlichen Bereitschaftsdienst, der unter der Rufnummer 116117 Patienten Termine vermittelt und Sprechstunden.

Der Arzneimittelverband Pro Generika möchte Geld haben, um die Produktion von Arzneimitteln in Europa zu fördern. Die Produktion vieler einfacher Medikamente ist aus Kostengründen nach China und Indien abgewandert. Wenn eine Produktion in Europa wirtschaftlich sinnvoll wäre, würde sie hier auch stattfinden – wieder soll mit Geld kompensiert werden, was durch Überregulierung, Energie- und Arbeitskosten zu teuer gemacht wurde. Und auch der Arbeitgeberverband Pflege fordert Geld, um Pflegekosten zu senken – also um Konsum zu finanzieren.

Grundlegende Probleme des Gesundheitssystems bleiben dabei aber unangetastet. Viele Pflegeeinrichtungen gehen in den Konkurs, nicht weil die Mittel fehlen, sondern weil Länder und Kommunen offene Rechnungen jahrelang nicht begleichen. Die gesetzlichen Krankenkassen müssen ihre Beitragszahler immer mehr belasten, weil sie die Behandlungskosten von Bürgergeldempfängern tragen müssen. Die Bundesregierung ist eigentlich verpflichtet, diese Kosten zu erstatten, versichert Bürgergeldempfänger jedoch nur zu einem Satz von rund 120 Euro im Monat – kostendeckend wären ca. 450 Euro. Eine wachsende Zahl von Rentnern und eine stark schrumpfende Wirtschaftsleistung tun das Übrige, um Kosten und Einnahmen auseinanderklaffen zu lassen.

Immer mehr Patienten besuchen die Notaufnahmen für Nicht-Notfälle. Theoretisch dürften diese Patienten auch abgewiesen werden – doch das Haftungsrisiko, dabei einen echten Notfall abzuweisen, ist immens. Im Durchschnitt kostet ein Patient die Krankenhäuser ca. 120 Euro – und bringt Einnahmen in Höhe von 35 Euro. Dass dabei die Kosten für Arzneimittel und Medizinprodukte schneller steigen als das übrige Preisniveau, tut sein Übriges. Diese Probleme können mit Geld für einige Jahre verdeckt werden – aber dann ist das Geld weg und die Probleme bleiben bestehen.