Für die organisatorische Durchführung von Wahlen in Deutschland von den Gemeindewahlen über Landtagswahlen, Bundestagswahlen bis zu EU-Wahlen sind immer die politischen Gemeinden zuständig.

Die Mitglieder der Wahlausschüsse, die diese Arbeiten kontrollieren und überprüfen und die Ergebnisse der Wahlen feststellen sollen, werden von Kreiswahlleitungen berufen. Der wiederum wurde vom Landesinnenminister berufen.

Der Kreiswahlleiter lädt für diese Bundestagswahl die führenden Parteien bei der letzten Bundestagswahl ein, Mitglieder für den Wahlausschuss zu benennen, die er dann beruft.

Der Wahlausschuss tagt nur zweimal, und dann formal öffentlich. Einmal vor der Wahl im Hinblick auf die Zulassung von Direktkandidaten und Parteien im Wahlkreis und nach der Wahl zur Feststellung des Wahlergebnisses. Weitere nicht öffentliche Treffen des Wahllausschusses sind nicht vorgesehen und finden auch nicht statt.

Konkret läuft meistens so ab: Als Kreiswahlleiter und Stellvertreter werden führende Mitglieder aus der Gemeindeverwaltung bis hin zu Oberbürgermeister/Bürgermeister nebenamtlich berufen.

Bei ihrer Kontrollfunktion bedienen sie sich des Personal und der Ressourcen des Wahlamteses, also der gleichen Institution, die auch für die Durchführung der Wahl zuständig ist. Betriebswirtschaftlich ausgedrückt: Buchhaltung einschließlich Kassenführung und Kassenprüfung sind „in einer Hand“.

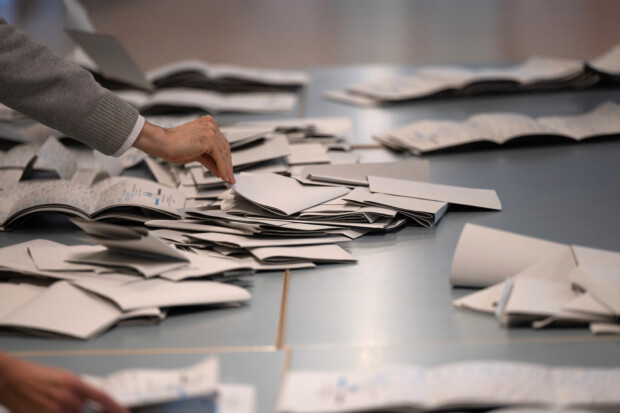

Für die Feststellung der Wahlergebnisse sind (theoretisch) die Wahlniederschriften aus allen Stimmbezirken des jeweiligen Wahlkreises entscheidend und nicht die fernmündlich durchgegebenen Ergebnisse, die am Wahlabend Grundlage für die Wahlberichterstattung in den Medien sind.

Der Wahlleiter hat kein eigenes Büro, um die Abgleichung der telefonisch durchgesagten Ergebnisse mit den Ergebnissen der Wahlniederschriften vorzunehmen und dann möglicherweise in Richtung Wahlniederschriften zu korrigieren. Das müsste in seinem Auftrag die Gemeindeverwaltung machen.

Wahrscheinlich wird fast überall der rechnerische Abgleich der fernmündlich durchgegeben Stimmergebnisse mit den Stimmergebnissen unterlassen und nur die Anlagen (durch Beschluss der Wahlvorstände in den einzelnen Stimmbezirken für ungültig erklärte Stimmzettel und zurückgewiesene Wahlbriefe) überprüft.

Tichys Einblick berichtete vor Jahren, dass ein Mitglied eines Wahlausschusses darauf bestanden hatte, vor der eigentlichen Sitzung Einsicht in die Wahlniederschriften zu nehmen.

Dabei hat er einer zweistündigen stichprobenartigen Einsicht in die Dokumente etwas Ähnliches erlebt wie das TE-Team bei der Auswertung der Wahlniederschriften bei den Berliner Wahlen, die entweder ganz (Landtagswahl) oder teilweise (Bundestagswahl) daraufhin wiederholt werden mussten. In beiden Fällen wurde kein ergebniswirksamer Wahlbetrug zu Gunsten oder Schaden von Parteien oder Personen aufgedeckt, sondern Fehler bei der Ergebnisfindung, die ohne „neutrale“ Überprüfung nicht verfolgt worden wären.

Die Formulierung „vorläufiges amtliches Ergebnis“ ist Etikettenschwindel. Wenn es wirklich amtliche Ergebnisse wären, die am Wahlabend verkündet werden, dann käme § 107a (2) ins Gespräch:

Ebenso wird bestraft, wer das Ergebnis in einer Wahl unrichtig verkündet oder verkünden lässt.

Es ist so, dass die „vorläufigen amtlichen Ergebnisse“, die auf verschiedenen Ebenen (Wahlkreis/Land/Bund) von den Wahlleitungentverkündet werden, formal nichts weiter sind als Informationen über das wahrscheinliche amtliche Endergebnis.

Darauf baut der ganze Medienwirbel am Wahlabend auf.

Dann wird alles „auf Amtswege“ getan oder vor allem unterlassen, damit das vorläufige amtliche Ergebnis zum amtlichen Ergebnis wird, ohne dass Außenstehende daran noch rühren können.

Es geht nicht darum, zu fragen, ob Wahlbetrug zu fürchten ist, sondern darum, ob Wahlbetrug, wenn er ergebniswirksam sein könnte, zu verhindern oder aufzudecken wäre, wenn er nicht zu verhindern ist.

Es kann durchaus sein, dass die geschilderten Fehlermöglichkeiten ein Aufhänger für Wahleinsprüche derjenigen sind, die mit dem Wahlergebnis absolut unzufrieden sind.

Was ein Wahlpraktiker TE-Lesern vorschlägt

Was ist noch vor, während der Wahl (die bereits läuft) und direkt nach der Wahl zu tun, um die möglichen Wahlfälscher vorsichtiger und Nichtwahlfälscher in Wahlvorständen und Wahlprüfungsausschüssen aufmerksamer werden zu lassen:

• Bei der Gemeinde anfragen, wo man die Briefwahlauswertung für den eigenen Briefwahlbezirk ab wann beobachten kann (in der Regel gegen 15.00 Uhr).

• Dabei auch anfragen, ob man bei der Briefwahl-Auswertung die Zahl der angelieferten und dann zurückgewiesenen Wahlbriefe erfahren kann.

(Diese Zahlen werden zwar in den Wahlniederschriften erfasst, tauchen aber weder in den vorläufigen noch in den endgültigen amtlichen Wahlergebnissen auf. Sie verschwinden in der großen Zahl der Nichtwähler ebenso wie die verlorengegangenen Wahlbriefe unterwegs.)

• Anfragen, wann und wo die 2. Sitzung des jeweiligen Kreis-Wahlausschusses nach der Wahl stattfindet, wo die endgültigen amtlichen Wahlergebnisse für den Wahlkreis beraten, beschlossen und verkündet werden müssen.

• Im Internet am Wahlabend die vorläufige Ergebnisermittlung im eigenen Wahlkreis und eigenem Stimmbezirk sowohl bei den Erststimmen als auch den Zweitstimmen verfolgen (die Stimmauszähler in den einzelnen Stimmbezirken wissen schon gleich nach 18.00 Uhr, ob es für manche Direktkandidaten knapp werden kann).

• Hingehen zu der Briefwahlauszählung schon vor 18.00 Uhr und dann beobachten, ob spätestens 18.00 Uhr die noch verschlossenen blauen Stimmzettel-Umschläge in einer Wahlurne waren.

• An die Wahlhelfer unter den TE-Lesern: Schauen Sie sich vorher Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung genau an. Sie können das häufige fehlerhafte Verhalten bei der Stimmauszählung sofort reklamieren und Protokollierung in der Wahlniederschrift verlangen, wenn dem nicht entsprochen wird. Wenn dem nicht entsprochen wird, unterschreiben sie bitte die Wahlniederschrift nicht. Das muss in der Wahlniederschrift protokolliert werden.